La Voix de son maître

Jérôme Prieur / La Nouvelle Revue Française – 1er mars 1978

Il y a, pour ouvrir Le Fond de l’air est rouge de Chris Marker, une séquence d’actualité inoubliable : on y voit et on y entend, en plein vol de bombardement au-dessus du Vietnam, un pilote américain qui raconte ce qu’il est en train de faire, comment il imagine son métier et les plaisirs qu’il lui procure : ses gestes qu’il énumère, les problèmes techniques qu’il rencontre et qu’il résout, son savoir-faire, sa satisfaction du devoir accompli, ses joies. Ce qu’il décrit ainsi, et qui fait de ce document un des plus terrifiants et des plus réalistes filmé sur cette époque, ce n’est pas la guerre, le massacre, la mort, ni leur enjeu militaire et politique, mais un travail, le point de vue qu’il a de son travail et celui que son travail lui donne, -indépendamment de toute question sur le point de vue de l’autre, en face, en bas.

Par coïncidence et sur un sujet tout autre, le film exceptionnel de Gérard Mordillat et Nicolas Philibert provoque une même impression de fantastique, d’étrangeté. Ce qu’il prétend en effet ce n’est pas filmer la réalité directement et de restituer sa complexité, saisir ses contradictions et les antagonismes qui s’y manifestent ou s’y dissimulent, c’est filmer un point de vue et s’y tenir, enregistrer le plus rigoureusement possible la réalité de ce point de vue. En somme, filmer des discours, leurs analyses et leurs théories du réel, leurs commentaires, ce qu’ils mettent en avant, les mots et les détours qu’ils empruntent, sous-entendus et réponses brutales, silences et demi-mesures, et comment ils font taire cette réalité, comment ils la racontent et la transforment, la représentent.

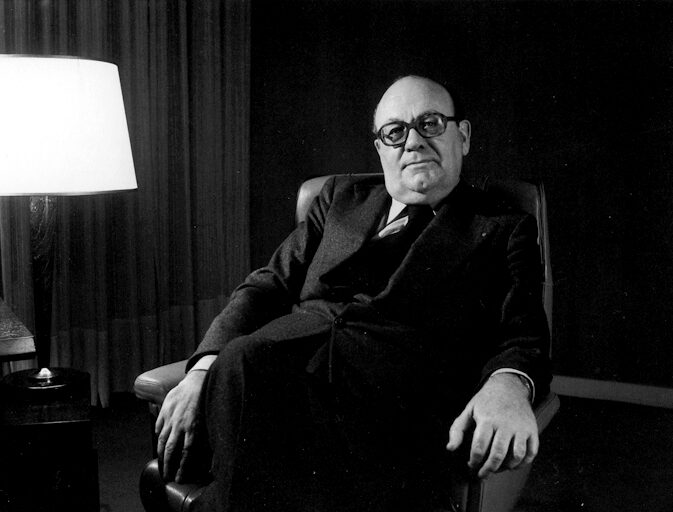

La distribution de ce film, d’abord, est étonnante : ce ne sont, dans leur propre rôle, exclusivement que des patrons, chefs d’entreprises, managers, présidents ou directeurs généraux de sociétés privées ou publiques, d’origine française ou étrangère (IBM, Paribas, Thomson-Brandt, Elf, Waterman, Boussac, etc.). Les uns après les autres, ils parlent : de l’entreprise, de l’évolution du capitalisme, des multinationales, des syndicats, et surtout du patronat, de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et de l’image qu’ils voudraient qu’on ait d’eux.

« Les gagneurs », « Les conquérants du possible», « Le nouvel animal politique », ce sont quelques-uns des titres qu’ils auraient souhaités, pour récuser et remplacer celui de Philibert et Mordillat jugé d’emblée trop exécrable, renvoyant à une imagerie de mauvais goût. « Vous avez pris une expression toute faite, connue, rôdée, éculée, reproche Michel Barba (Richier) et cette expression d’abord inclut le terme « maître » qui est particulièrement mal adapté et dans l’esprit de tout le monde elle fait allusion à un chien. Bien sûr qu’on aime bien les chiens, mais dans toutes les langues occidentales le terme « chien » a quelque chose de mauvais et l’image qu’apporte cette Voix de son maître, de ce cabot qui est en train d’écouter dans son pavillon est une image mauvaise, vieille et mal adaptée ». Et dans les rushes, il poursuivait : « J’ajoute une raison, alors minime celle-là, c’est assez curieux lorsqu’on présente des images de dire qu’elles sont une voix. »

De fait, la cohérence du film réside à cet endroit précis. Images bleuissantes toujours cadrées en plan fixe qui écoutent celui qui parle sans lui couper la parole et prennent le temps de la regarder parler, lui, ses mouvements, ses mots, ses explications, son débit, son timbre, ses changements de ton, son décor aussi, – laissant à tout cela, idées, comparaisons, redites, hésitations, mobilité ou fixité des traits, la même importance, la même valeur, sans jamais extorquer l’attention sur un détail de l’ensemble, sans morceler la parole de celui qui s’expose et la manipuler pour l’obliger à dire ce qui s’y entend de toute façon. Pas de puzzle, donc, d’images et de sons pour juxtaposer des bribes de phrases et de visages, mais un découpage en plusieurs chapitres, en plusieurs actes. Une sorte de roman social dont les acteurs, dans la peau de leur personnage, sont finalement douze patrons, assez différents les uns des autres, malgré leur air de famille, par leurs propos et leurs convictions, par leur aspect physique et leurs manières de parler, par la taille et l’importance économique de l’entreprise qu’ils dirigent, par leurs responsabilités et leur formation, pour que le portrait gagne sa lucidité de ne pas reconstituer de prime abord des archétypes ou des stéréotypes attendus.

Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, dont c’est le premier long métrage, ont construit « La Voix de son maître », ce film où justement le son est maître, comme un théâtre de langage. Si le film est tellement passionnant c’est qu’il fait le point, non sur la question comme on traiterait à fond un dossier, en voulant tout dire, le pour et le contre, et une fois pour toutes, mais sur l’image et le discours du pouvoir patronal, en amenant ceux qui ont accepté de s’exprimer à aller au bout de ce qu’ils peuvent dire ou penser publiquement, de ce qu’ils croient ou veulent faire croire. Analyses ou idées personnelles qui, de l’un à l’autre, circulent, se répètent, se développent, constituent en fin de course la thématique d’un discours uniforme malgré ses particularismes, plus prégnant que ceux qui, par fonction le prolifèrent ou le pensent individuellement, le corps du discours, anonyme comme l’est devenu le capital, supplantant ceux qui ne peuvent qu’en varier les formes.

Ainsi le pittoresque des confidences ou des anecdotes est-il ici réduit à l’extrême : il n’intervient pas pour humaniser le parcours du film ou le fonctionnement qui décrit de l’intérieur les patrons, gestion rationnelle de biens et de personnes, de temps et de capitaux, mais comme un résumé ou un signe révélateur, pour illustrer un mythe. C’est Jean-Claude Boussac qui évoque les deux bleus de travail et le billet de chemin de fer offerts par son oncle pour lui apprendre à devenir, à sa façon un self made man, ou Daniel Lebard (Comptoir Lyon-Alemand) qui répète de bon cœur le viril apologue du patron et du balayeur, chacun à leur place, remplissant s’ils font bien leur métier, « sur le plan de l’expression de soi et des efforts à faire », ni plus ni moins une mission de même nature. Sous des allures souvent beaucoup moins sommaires, cette croyance forcée en un monde industriel harmonieux court entre les phrases des uns et des autres pour dire et redire, avec la reconnaissance des mérites et des compétences qu’elle permet de promouvoir, l’épopée moderne de l’esprit d’initiative et de la libre concurrence. En conteur discret mais assuré de ses effets, tassé dans un de ses hauts fauteuils de salon Louis XV, Jacques de Fouchier, par exemple, rappelle sans surprise la formidable expansion de sa petite société de crédit fondée au sortir de l’administration et devenue depuis le groupe de la Banque de Paris et des Pays-Bas au bilan consolidé de 45 milliards de francs lourds.

Théâtre de langage, car ce qui frappe dans ce film centré sur la parole, ses apartés, ses proclamations, ses complications, ses feintes, ses mimiques, ses lapsus, ses remords ou sa franchise, c’est la force du discours, du raisonnement. On dit aussi la force du masque : d’où ce langage qui peut déguiser ceux qui le portent (comme des porte-parole, des haut-parleurs), parfois explicitement en récitants ou en ventriloques, voire proprement imitateurs (c’est Alain Gomez d’IBM qui, tour à tour, modifiant sa voix et son vocabulaire, joue les arguments d’un syndicaliste et la réplique d’un patron, se mettant lui hors-jeu, en position d’arbitre, pour leur donner à chacun raison). D’être fort, puisqu’il a réponse à tout, le raisonnement en impose, il impose du sens, il ordonne : il donne des ordres et met de l’ordre. C’est une langue de techniciens. Du travail et de ses conditions matérielles et quotidiennes, elle abstrait la valeur, la plus-value. Le point de vue contraire elle l’ignore, ou le rend interchangeable par l’invocation magique d’une utopie des rapports sociaux, aussitôt conjurée d’elle-même pour en revenir au statu quo (« changer les rôles », tel est le grand mot, la formule de Gilbert Trigano). Pouvoir et discours qui se soutiennent et renvoient sans cesse l’un à l’autre.

Paroles du pouvoir qui disent la satisfaction d’être reconnu (« oui, patron ») par ses employés ou par ses actionnaires, qui homogénéisent les antagonismes, les intérêts contradictoires, les disparités de responsabilités ou de revenus, les contraintes de travail manuel ou intellectuel, et leurs effets physiques et psychiques, les dépendances de hiérarchie ou de mécanisation des fonctions (« aller davantage dans le sens de la liberté de chacun », demande Guy Brana de Thomson-Brandt). Paroles qui exposent moins le plaisir de commander que de décider, d’apporter les solutions, le plaisir de savoir et celui de transformer le rapport de force en ordre des choses, ou d’entretenir des tensions internes pour les résoudre au moment choisi.

L’épisode de « La Voix de son maître » sur le syndicalisme est d’ailleurs particulièrement éclairant. Passé le « traumatisme » (Bernard Darty) de découvrir son existence, comme une blessure infligée à l’harmonie familiale et patriarcale de l’entreprise, vient l’époque « des rapports cordiaux, sinon amicaux » (de Fouché) et l’hommage rendu par Michel Barba à cette forme d’opposition indispensable au progrès, puis, plus nettement, l’espoir « que la contestation syndicale soit plus orientée vers le profit et le bien-être de l’entreprise » (R. Lévy, Elf) ou les vœux de bonheur pour « l’aspect managérial des revendications ouvrières » (Brana). Cette complicité, profonde et affectée, c’est de savoir en face à qui parler, avec qui jouer dans les règles le jeu du consensus, jusqu’où aller, avec qui maintenir un simulacre de lutte pour que rien d’essentiel ne soit remis en cause, sous peine que la situation se bloque et deviennent inacceptable, qu’il y ait plus rien à faire semblant de partager, plus de volonté commune à faire intérioriser.

« Une répartition des plaisirs », déclare Guy Brana. Une répartition des rôles, pour que chacun puisse jouer le sien et s’en satisfaire (c’est la leçon que dégage Francine Gomez d’une négociation chez Waterman qu’elle voulait sans théâtre, interdisant d’emblée l’affrontement ou le marchandage par les concessions étroitement mesurées et sans appel, d’où partiellement l’échec). Au bout, à l’extrême, se profile le système installé par IBM et que décrit J. Lemonnier : procédures multiples et à plusieurs paliers de dialogue et de concertation, de contrôle et d’évaluation pour court-circuiter la voie syndicale, rationaliser les tensions, les intégrer, les transmettre et y trouver solution à l’intérieur de la hiérarchie, non pour enrayer ou paralyser l’action des syndicats en les mettant devant le fait accompli, plutôt pour la rendre préalablement inutile, sans objet ou sans raison d’être, et n’en faire qu’un dernier recours, l’ultime moyen d’apprendre ce qui, dans l’entreprise, ne va pas, où ça fonctionne mal.

Pouvoirs de la parole qui tire du rapport de force en sa faveur les audaces et les ruses de sa rhétorique. « L’industrie n’est pas faite pour le bonheur des hommes », car ce n’est pas son but, lance à peu près Daniel Lebard, et justement, mais c’est pour ajouter, assez péremptoire et satisfait, que le bonheur ne réside pas que dans la dimension matérielle. Plus tard, Guy Brana, évoque, très lyrique, « le grand projet humaniste » de l’entreprise, lorsque dans les multinationales on absorbe d’autres personnels et qu’il s’agit de faire en sorte qu’ils ressemblent à tout le monde, « qu’ils oublient d’où ils viennent ». L’entreprise, poursuivra François Dalle (L’Oréal), c’est « la dernière paroisse ». Un lieu de communication, de solidarité, et aussi la métaphore ou la survivance d’un espace féodal et religieux. « L’entreprise ne peut vivre que dans le cadre d’une constitution monarchique », ajoute Jacques de Fouchier. C’était pour répondre à la question de la légitimité du pouvoir patronal qui, à entendre chacun manœuvrer les spectres de l’autogestion et de l’électoralisme, se justifie tout compte fait de par son existence même et sa pérennité, sa capacité à se reproduire.

Ainsi voit-on, passant de bouche en bouche, les propos se contrariant ou déviant en apparence pour tenir finalement le même langage, système de justifications logiques et fabuleuses à la fois, l’idéologie à l’œuvre, en représentation. Gouffre du discours où vient choir le réel, avec ses inserts et ses sons d’usine, de chaîne, d’atelier, de filature, de couloirs, de ce travail qui n’a pas le temps de s’arrêter et qui donne à ces paroles leur responsabilité. On ne sait plus qui parle, et d’où. Le commentaire devient off, bruit de fond qui résonne et se répercute, se démultiplie, passe dans l’intimité. Ecrans du discours qui, à force, devient naturel et meuble l’espace, media vertigineux dont le film, voulant la saisir sur le fait, marque l’emprise, cet investissement rendu manifeste autant par les écrans de télévision qui relaient parfois l’image, la décrochent et la mettent à distance, en boîte, que par la fixité avec laquelle sont filmés les patrons. Devant la profondeur de champ d’un salon ou d’un décor vide, les yeux tournés vers la caméra ou dirigés juste à côté d’elle, ils sont assis au bord du cadre comme pour y attirer ceux qui, de l’autre côté, les regardent ou les regarderont, tandis que leur volonté de persuasion prend la tournure, visiblement, d’une sorte d’envoûtement et de dévoration sous l’impact du discours.