Extrañas cebras

Serge Kaganski / Les Inrockuptibles – 5 de junio de 1996*

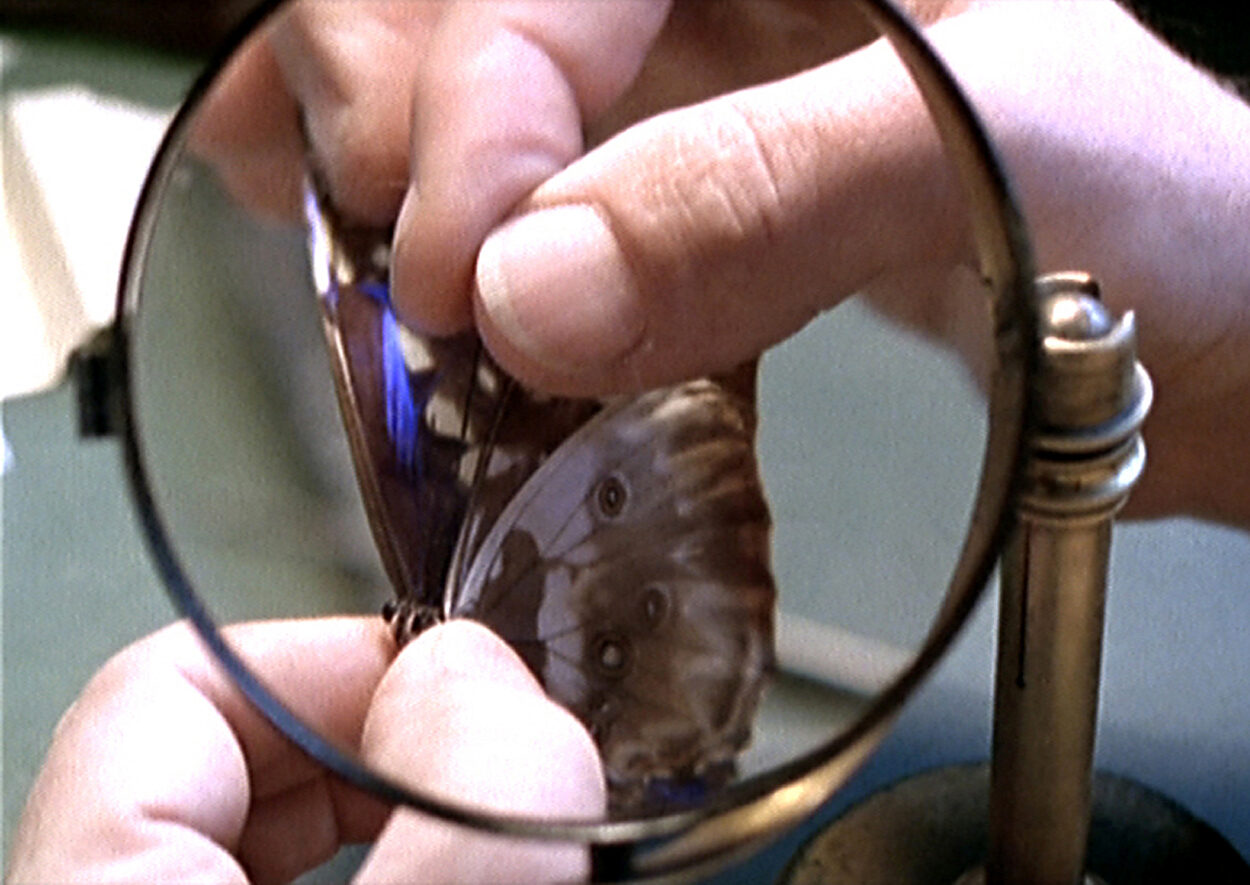

Un poco sumergidos aún en la resaca de los estrenos post Cannes, no habría que dejar en el olvido Un Animal, animales, auténtica joya de inteligencia cinematográfica encajada – aunque esperamos no aplastada – entre Rohmer y Desplechin. Ya conocíamos a su director, Nicolas Philibert, por La Ciudad Louvre, minuciosa inmersión en los entresijos y secretos del célebre museo, o por El País de los sordos, formidable lección del saber mirar que se estrenaba el año pasado en las salas de cine. En Un animal, animales, la cámara de Philibert ha registrado de manera escrupulosa las fases de restauración del Museo de Historia Natural. Un trabajo de restauración, gigantesco y, al mismo tiempo, meticuloso, que exige decenas de competencias distintas e incluso opuestas, materia gris y músculos: dedos mágicos de los taxidermistas, conocimientos de los paleontólogos, músculos del personal que hace la mudanza, ojo de los coloristas, mirada de los arquitectos, organización de los archiveros… Todo un bestiario humano y científico que Philibert nos descubre, desde las tareas más nimias (clasificación de mariposas, pegarle una pluma a un pájaro…) a las grandes obras (reconstrucción del edificio y redistribución de los sectores siguiendo la cadena de la evolución…), de la cabeza (reflexiones conceptuales de los científicos) a las piernas (sudor de los camioneros que transportan un elefante), todo un trabajo colectivo de puesta en escena y representación; al final, como el buen cineasta que es, Philibert también nos muestra la metáfora del rodaje de una película. Pero, más allá de los hombres, las auténticas estrellas aquí son sus ancestros y sus primos lejanos de todos los tiempos, todos esos insectos, reptiles y mamíferos que se vuelven a pintar, a coser y a remendar, desde las garras al hocico. El punto fuerte de Un animal, animales consiste en volver a dar vida a toda una fauna inmortalizada para la eternidad en su pose disecada. Philibert, gracias a la inteligencia de su mirada y a la fuerza de las imágenes en movimiento, roza una fantasía que nos hace pensar en las más maravillosas horas documentales de Franju o de Resnais: un mono nos mira raro, como un anciano espantado, un elefante se desliza entre los árboles del Jardín de las Plantas, una cebra se echa a volar por delante de las ventanas del Museo, un oso espera a que le vuelvan a pegar el ojo, otros animales parecen estar preparados para abandonar las estanterías en las que están colocados y saltarles a la yugular a sus carceleros (o al espectador que los mira) – un sinfín de líneas de fuga surrealistas que surgen de las situaciones más prosaicas. Como si nada, Philibert se deja llevar por una reflexión sobre la mirada que recuerda al inventario de animales del Al azar, Baltasar de Bresson; el cineasta mira a los ojos a esta fauna disecada; de repente, ella es la que nos observa en silencio, con un terrible resplandor de reproche en el fondo de su mirada, un misterioso cuestionarse. Viejo poso de culpabilidad que resurge con la pregunta de un niño de 11 años después de ver la película: “¿De dónde vienen los animales? ¿Los han matado para disecarlos?» Una cámara nunca es neutra. Pero el que se lleva la palma del humor es otro niño que le pregunta a Philibert. “¿Por qué no sales en la película?” El cineasta no está aún lo bastante maduro (o lo bastante muerto) para que le embalsamen y, tal y como va nuestra evolución, el hombre del siglo XX no parece que esté cerca de formar parte de los especímenes del Museo. Hasta que llegue ese momento, Philibert nos ha dado una lección de modestia (vanidad del hombre en la inmensa cadena de la evolución). Lección que tiene la elegancia de ser, ante todo, una formidable película, en los confines de la ciencia, de la arquitectura, de la poesía, de lo fantástico, del naturalismo y del work-in-progress.

* traducción al español : Luz Cobos Guerra