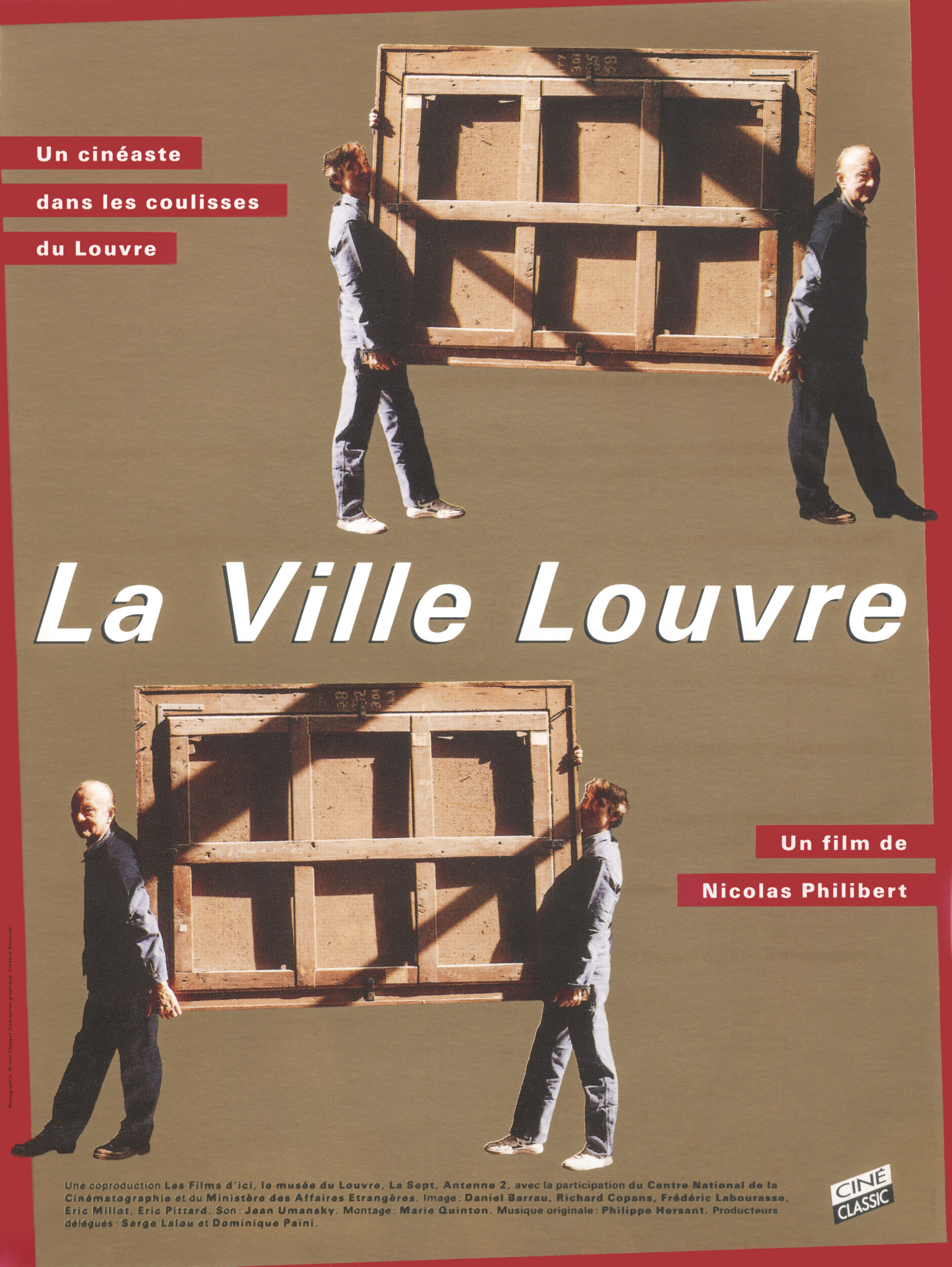

À quoi ressemble le Louvre quand le public n’y est pas ?

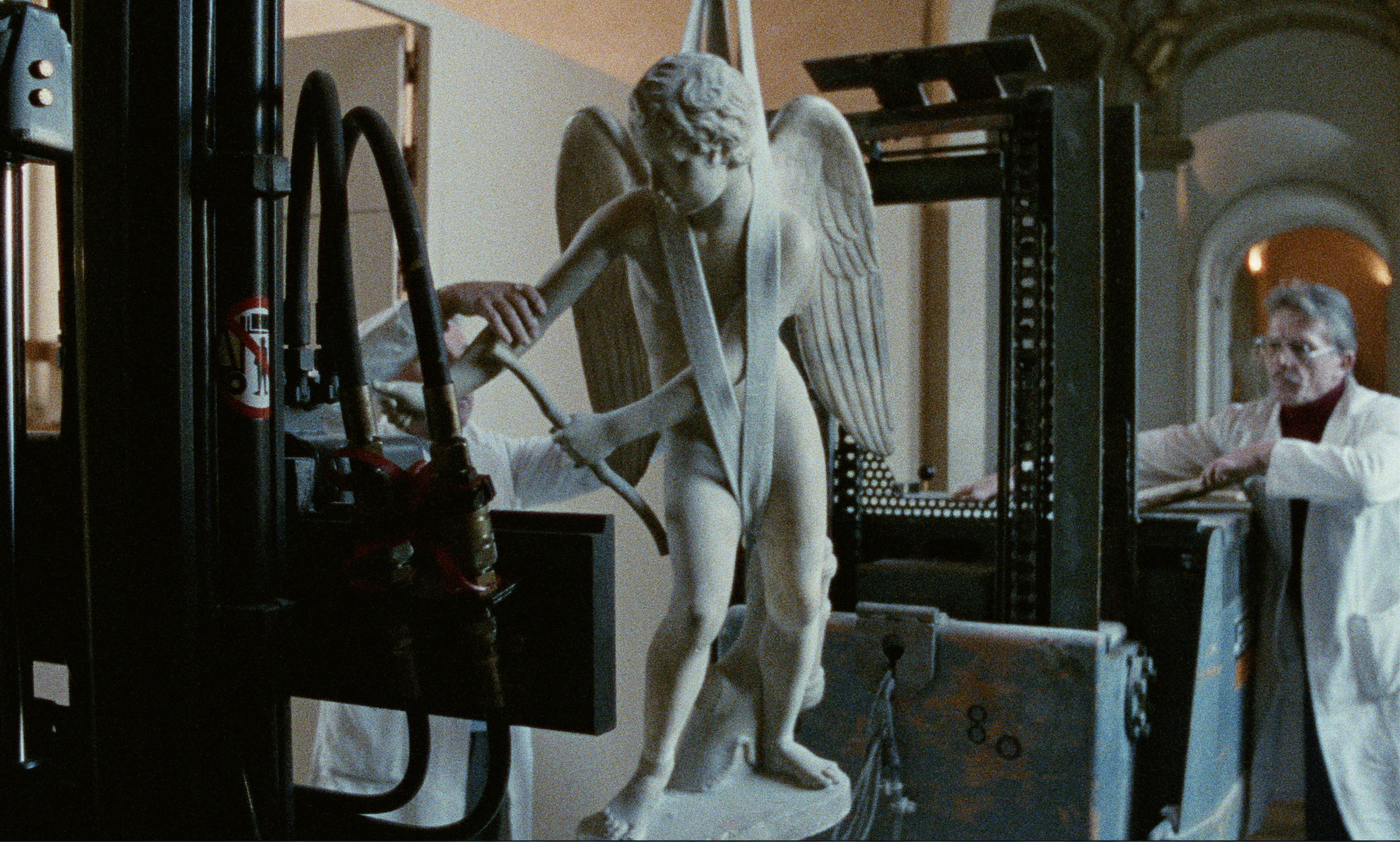

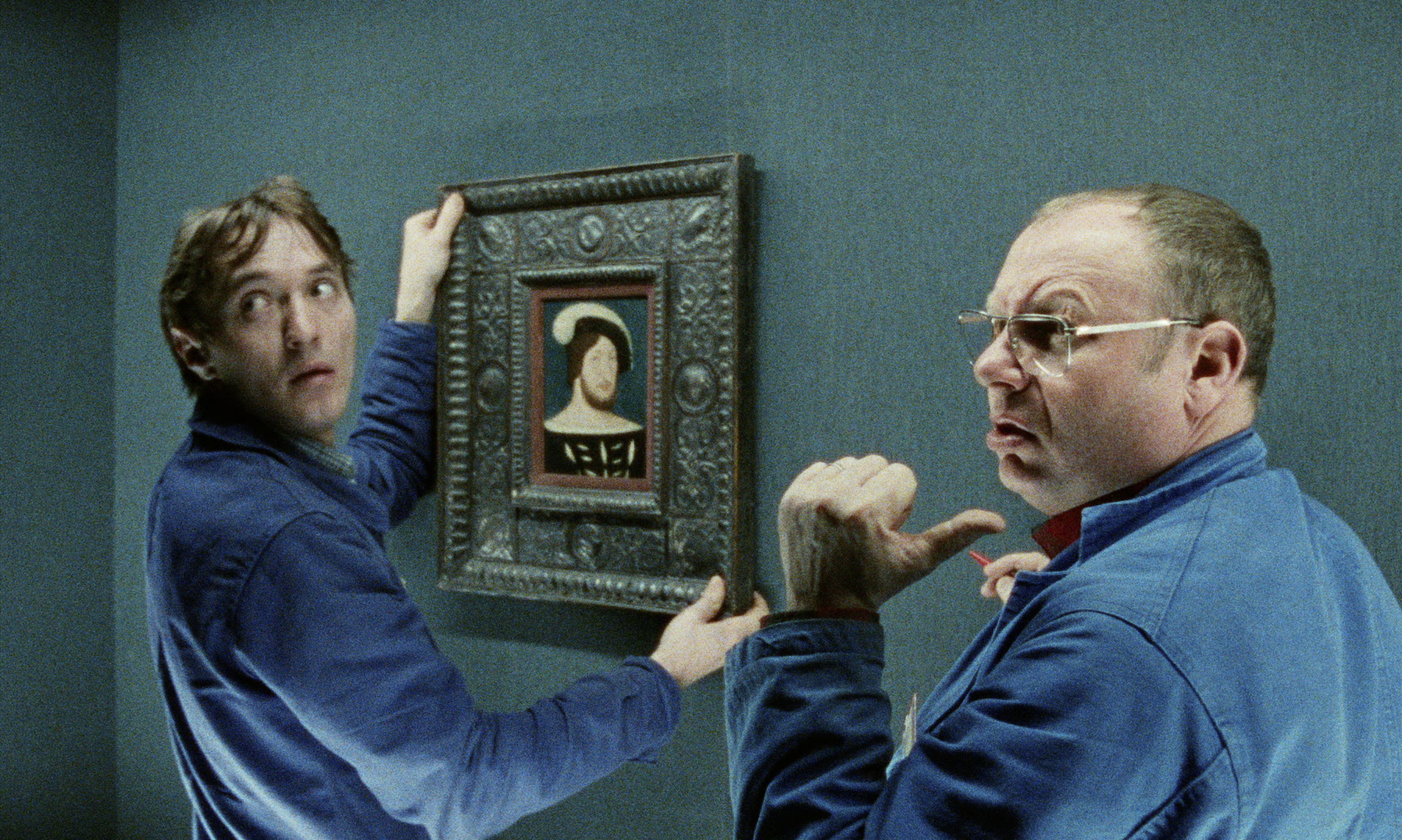

Pour la première fois, un grand musée dévoile ses coulisses à une équipe de cinéma : des kilomètres de galeries souterraines, des ateliers, des réserves enfermant des milliers de tableaux, de sculptures et d’objets, des lieux interdits au public… Peu à peu des personnages apparaissent, se multiplient, se croisent pour tisser les fils d’un récit : on accroche des tableaux, on réorganise des salles, les œuvres se déplacent, les gardiens essaient leurs nouveaux uniformes…

Un film où se mêlent le quotidien et l’exceptionnel, le prosaïque et le sublime, la cocasserie et le rêve. La découverte d’une véritable ville dans la ville.

Image Richard Copans, Frédéric Labourasse, Eric Pittard, Eric Millot, Daniel Barrau • son Jean Umansky • montage Marie Quinton, assistée de Monique Bouchilloux • musique Philippe Hersant • assistant à la réalisation Valéry Gaillard • producteurs délégués Serge Lalou, Dominique Païni • une coproduction Les Films d’Ici, La Sept, Antenne 2, le Musée du Louvre • avec la participation du CNC et du Ministère des Affaires Etrangères.

- Prix Europa, « Meilleur documentaire de l’année »,1990

- Prix Intermédia, Cinéma du Réel, Paris, 1990

Sortie salles France : 21 novembre 1990 (Cinéclassic)

Distribution & ventes internationales : Les Films du Losange

À l’origine, il n’était pas question de faire un film. On m’avait simplement proposé de venir archiver, pour le compte du musée, le déplacement de quelques toiles qui, de par leurs dimensions, promettaient d’être spectaculaires : ces immenses peintures de Charles Le Brun enroulées sur des cylindres en bois qu’on voit sortir des réserves, dans l’une des premières séquences du film.

Cette « commande » était l’affaire d’une journée de tournage, mais le soir venu, alors que j’étais censé en rester là, j’ai décidé d’y retourner le lendemain, car quelque chose d’exceptionnel était en train de se passer. On commençait à réaménager des salles, à redéployer les collections, quantité d’œuvres sortaient des réserves, on construisait la Pyramide, on creusait des galeries souterraines… Après des décennies de léthargie, le Louvre s’ébrouait. On était fin 1988, au début du gigantesque processus de transformation qui s’achèvera quelques années plus tard avec le Grand Louvre.

J’avais repéré la petite porte par laquelle les ouvriers du chantier entraient dans le musée, et le lendemain donc, on a pris un air dégagé et on est s’est glissés à l’intérieur avec la caméra, le pied et tout le matériel. Je suis donc revenu le lendemain, le surlendemain, le jour d’après… et ainsi de suite pendant presque trois semaines, avec une toute petite équipe, aussi discrètement que possible : nous n’avions pas l’ombre d’une autorisation ! Nous devions constamment jouer à cache-cache avec l’administration pour ne pas nous faire repérer. C’était très excitant ! Par chance, dans les espaces où on tournait, les salles en cours d’aménagement, tout le monde nous avait à la bonne. Chacun devait supposer que si nous étions là, nous y étions autorisés. Et puis j’avais deux anges gardiens : Serge Lalou, qui faisait ses premiers pas comme producteur à mes côtés, et Dominique Païni, à l’époque responsable du service audiovisuel du musée. L’un et l’autre m’encourageaient à continuer.

Naturellement je n’avais pas le moindre financement. J’ai donc suspendu le tournage et monté un bout à bout d’une heure qui donnait déjà une petite idée de ce que serait le film, avec lequel Serge et moi sommes partis à la recherche de coproducteurs. Thierry Garrel pour La Sept (une préfiguration d’ARTE) et Guy Maxence pour Antenne 2 (France 2 aujourd’hui) furent aussitôt partants. Parallèlement, Dominique Païni alla trouver Michel Laclotte, le directeur du Louvre, lui avoua tout, et parvint à le convaincre de venir voir ce premier montage, qui n’en était pas vraiment un.

Séduit à son tour, Michel Laclotte décida avec mansuétude de me laisser poursuivre. Je lui dois une reconnaissance éternelle.

Rétrospectivement, j’ai toujours pensé que si j’avais emprunté la voie habituelle, celle qui consiste à écrire un projet puis à le soumettre aux autorités concernées et aux commissions en place, aussi bien côté Louvre qu’au sein des chaînes, ce film n’aurait jamais vu le jour. J’étais totalement inconnu dans la sphère des musées, et je ne vois pas en vertu de quoi le Louvre m’aurait octroyé ce qu’aucun musée au monde n’avait encore accordé à quiconque : le droit de filmer ses « dessous ».

Nous sommes donc repartis de plus belle dans les entrailles du Louvre, non seulement avec les autorisations requises mais avec la certitude, cette fois, de ne pas travailler dans le vide. Nous y resterons près de 5 mois, à raison de deux jours par semaine. Dés que la porte d’un atelier s’entrouvrait, on se glissait à l’intérieur… Nous avions une totale liberté de mouvements, et mises à part les rondes de nuit ou les incursions dans les réserves, nous n’étions jamais accompagnés.

Nous n’avons jamais utilisé d’éclairage artificiel, pour conserver le maximum de souplesse, et pour que nos « personnages » gardent toute leur spontanéité face à la caméra. La plupart des scènes ont été filmées sur le vif, mais il y a aussi des séquences, des situations que j’ai provoquées, comme cette scène où les pompiers viennent au secours d’un blessé, ou ce long trajet dans les souterrains qu’effectue une archéologue pour apporter une minuscule céramique. Pour que la scène ait un impact humoristique, il fallait que la taille de l’objet qu’elle transporte soit inversement proportionnelle à la longueur de son parcours. Je lui ai également demandé de porter des chaussures à talons, pour que le bruit de ses pas matérialise la nature du sol des différents espaces qu’elle traversait : dalles en marbre, parquet, tapis, ciment brut, planches, béton et linoléum.

Je m’étais fixé de ne jamais filmer les œuvres pour elles-mêmes, en dehors de la relation de travail qu’entretiennent avec elles les personnes qui font vivre le musée : conservateurs, installateurs, marbriers, doreurs de cadres, agents de nettoyage, gardiens, etc. Par ailleurs, je voulais éviter de filmer le public. Filmer le musée vide, du moins sans visiteurs, était le meilleur moyen de donner au spectateur le sentiment d’être le témoin privilégié de ce qu’il verrait, comme si on avait ouvert les portes du musée pour lui seul ! Il fallait donc jongler avec les horaires d’ouvertures et les différents lieux pour éviter la foule des visiteurs.

Je n’étais pas dans une logique didactique. Pas question d’ajouter aux images le moindre commentaire. Le seul enchaînement des scènes suffirait à raconter l’effervescence du musée dans cette période exceptionnelle de son développement. J’ai donc construit le film à partir d’une multitude d’activités, de personnages, de lieux souvent disparates et inattendus, dont l’assemblage finit par dessiner une seule et même histoire.

Curieusement, les scènes les plus difficiles à tourner ont été les portraits des gardiens, cette collection de regards intenses où les barrières tombent.

Le montage procède d’une approche très narrative, un peu comme dans une fiction. Il combine, en les superposant, deux temporalités : celle d’une journée – de la ronde de nuit aux trois coups des pendules- et celle, beaucoup plus longue, de cette première tranche de travaux, de l’accrochage des œuvres à la réouverture des salles.

Quant à la bande son, je crois qu’elle contribue activement à donner au film sa dimension humoristique. On a souvent dit que le film avait un côté « tatiesque ». C’est flatteur, mais la piètre acoustique de ces grands espaces, à laquelle je ne pouvais rien changer, y a beaucoup contribué. Pour le reste, j’ai tenté de filmer les gens du Louvre comme on filmerait un ballet.

Nicolas Philibert