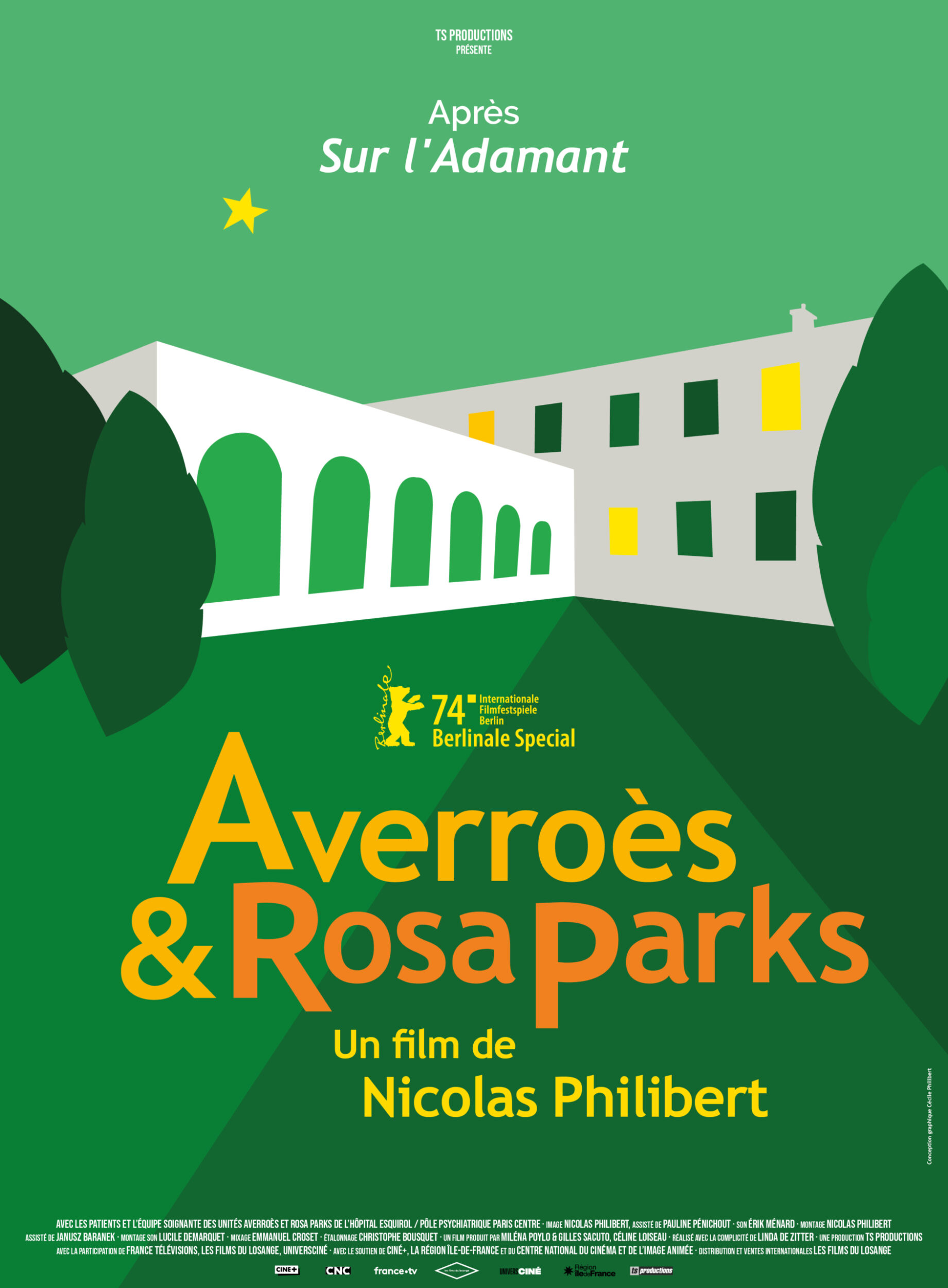

Averroès et Rosa Parks : deux unités de l’hôpital Esquirol qui relèvent, comme l’Adamant, du Pôle psychiatrique Paris Centre.

Des entretiens individuels aux réunions » soignants/soignés « , le cinéaste s’attache à montrer une certaine psychiatrie qui s’efforce encore d’accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Peu à peu, chacun d’eux entrouvre la porte de son univers.

Dans un système de santé de plus en plus exsangue, comment réinscrire des êtres esseulés dans un monde partagé ?

Ce film a été réalisé avec la complicité de Linda de Zitter

Image Nicolas Philibert, assisté de Pauline Pénichout, et occasionnellement de Katell Djian • Images drone Emmanuel Fraisse • Son Erik Ménard • Montage Nicolas Philibert, assisté de Janusz Baranek • Musique générique de fin Sarah Murcia et Magic Malik, d’après L’hymne à la joie (Ludwig Van Beethoven) • Montage son Lucile Demarquet • Mixage Emmanuel Croset • Étalonnage Christophe Bousquet • Directrice de post-production Delphine Passant • Producteurs Miléna Poylo & Gilles Sacuto, Céline Loiseau, assistés de Clément Reffo, Coline Perraudin, Joseph Sacuto • Une production TS Productions • Avec la participation de France Télévisions, Les Films du Losange, Universciné • Avec le soutien de la Région Île-de-France, en partenariat avec le CNC • Avec le soutien de Ciné+ et du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Avec les patients et soignants des unités Averroès et Rosa Parks de l’hôpital Esquirol/Pôle Paris centre.

Distribution France & ventes internationales :Les Films du Losange

Sortie salle France : 20 mars 2024

Naissance d’un triptyque

Avant de me lancer dans le tournage de Sur l’Adamant, je m’étais raconté que ce centre de jour pour le moins original – il est construit sur l’eau – était une sorte d’îlot autonome, non pas replié sur lui-même mais disons, un peu autarcique. Je n’ignorais évidemment pas que l’Adamant faisait partie d’un ensemble plus vaste, le pôle Paris-centre, lequel compte également deux CMP, une équipe mobile et deux unités de soin, les bien nommées Averroès et Rosa Parks au sein de l’hôpital Esquirol – autrefois connu sous le nom d' » Asile de Charenton » – mais c’était comme si, de peur de me disperser, je ne voulais pas voir à quel point ces différentes structures étaient complémentaires, interdépendantes, qu’elles formaient avec lui un maillage au sein duquel patients et soignants étaient constamment appelés à circuler, chacun pouvant » construire sa propre cartographie entre les différents points d’appui proposés « . Inconsciemment peut-être, j’avais eu besoin de détacher l’Adamant de son contexte, comme pour mieux le distinguer.

Une fois sur place, j’ai vite compris que ce hors champ, il faudrait le faire exister, ne serait-ce que par allusion, sous peine de falsifier la réalité. Les images sont toujours trompeuses, me direz-vous, et raconter ce que l’on voit n’est jamais qu’une lecture parmi d’autres, une interprétation, mais tout de même, occulter totalement cette dimension plurielle aurait été un contresens. Si l’Adamant pouvait attirer l’œil, les autres structures, plus classiques, n’en étaient pas moins essentielles. Les deux centres médico-psychologiques croulaient sous les demandes, il fallait patienter des mois pour y décrocher un entretien. À Esquirol, Averroès et Rosa Parks ne désemplissaient pas. Du reste, plusieurs » passagers » de l’Adamant avec lesquels j’avais un bon lien y séjournaient. Je pense notamment à Olivier, avec qui j’avais tourné une séquence qui m’avait chaviré à l’atelier dessin, ou à François, cet homme qui ouvrira le film – celui-ci une fois monté – en chantant La Bombe humaine. S’arracher à l’hôpital leur demandait un effort considérable. Se lever, s’habiller, traverser le parc, aller jusqu’au métro leur était parfois insurmontable.

Je décide un jour d’aller leur rendre visite. Les unités Averroès et Rosa Parks se partagent un même bâtiment autour d’un patio arboré. Averroès est au rez-de-chaussée, Rosa Parks à l’étage. Des couloirs éclairés aux néons, des portes équipées de hublots, de petites chambres individuelles ou pour deux, une salle de télévision par étage, quelques pièces dédiées aux réunions, des chaises dépareillées, un self. Dans la diagonale du patio, une serre chaleureusement aménagée où ont lieu la réunion » soignants-soignés » du mardi, la » buvette » les mercredis matin et les quelques ateliers qui existent encore. Ce jour-là Olivier est affairé mais je passe deux heures à discuter avec François. La clairvoyance avec laquelle il raconte son parcours de plus de trente ans en psychiatrie me laisse une forte impression.

J’y retourne les semaines suivantes et croise d’autres patients. Certains semblent au bord de l’abîme et ne se laissent pas approcher. D’autres sont heureux de trouver quelqu’un à qui parler. Romain, la trentaine, occupe ses journées » à regarder pousser les plantes et à faire de la magie « . Chiche ? Il sort de sa poche un jeu de cartes et me fait plusieurs tours qui ratent les uns après les autres. Il est un peu vexé mais finit par en rire. Eva a été hospitalisée » à la demande d’un tiers « . Ce n’est pas la première fois : » Je fais des obsessions… Quand je m’attache à quelqu’un j’ai du mal à lâcher, et ça devient du harcèlement. » Myriam ne veut pas que les autres entendent son histoire. Nous nous installons dans la salle de télévision. Dans le cadre d’une thérapie, elle vient d’avoir accès à un trauma refoulé depuis quarante ans. Placée chez son oncle et sa tante à la naissance, elle a été abusée par son oncle jusqu’à l’âge de cinq ans. Si je reviens avec la caméra, elle témoignera : » Ça pourra m’aider » assure-t-elle. Mais elle quittera l’hôpital quelques jours plus tard.

Chacun semble emmuré dans une solitude abyssale. D’une fois sur l’autre, je remarque de nouvelles têtes. Des absents aussi. Le mouvement de rotation est incessant. Certaines semaines, le manque de lits est tel qu’il arrive que l’admission d’un nouveau malade impose le départ d’un autre. Mais lequel ? Casse-tête. Je rencontre les infirmiers, les aides-soignants, les psychiatres, les psychologues, les assistantes sociales, le personnel administratif. Chez les infirmiers et les aides-soignants, beaucoup d’intérimaires. Tout le monde est sous tension. Prudemment, j’évoque mon souhait de venir tourner » quelques plans complémentaires » qui permettront de faire le lien entre l’Adamant et l’hôpital. L’idée est bien accueillie. Presque tous ont entendu parler du tournage qui se déroule au centre de jour, et manifestement ils en ont de bons échos. On m’invite à me glisser dans une réunion. Puis au staff du matin. Puis aux réunions » soignants-soignés » du mardi. Parfois houleuses, toujours hautes en couleur, il n’est pas rare qu’un patient y rue dans les brancards, invective l’équipe médicale, se mette à tempêter contre la psychiatrie, les médicaments, les conditions de vie à l’hôpital, la République, le Vatican, la nourriture, le café… Des plans complémentaires ? Au fond de moi, je n’en suis plus là. La perspective d’un second film me trotte dans la tête. J’aimerais y mettre l’accent sur les consultations, ces entretiens individuels entre patients et soignants. Un axe que j’ai laissé de côté sur l’Adamant. Il est vrai que les entretiens en face à face y sont moins fréquents.

Mais déjà, les contours d’un troisième film ont commencé à s’esquisser. Quelques jours plus tôt, l’occasion m’a été donnée d’accompagner et de filmer deux membres éminents de L’orchestre chez Patrice, au motif que la machine à écrire de ce dernier faisait des siennes. L’Orchestre est un petit groupe de soignants bricoleurs qui, non contents de restaurer les âmes sur l’Adamant, se rendent parfois chez un patient pour y accomplir de menus travaux : fixer une étagère, déboucher un lavabo, réparer une prise, monter un meuble, etc. Patrice est une figure emblématique du centre de jour. Hiver comme été, ce septuagénaire s’y rend chaque matin dès l’ouverture des portes, va s’assoir à » sa » table, avale un café et se lance sans tarder dans la rédaction d’un poème en alexandrins. De retour chez lui, il s’installe devant sa machine à écrire et retranscrit le poème du jour. Cette pratique fortement ritualisée semble être ce qui le tient depuis des années. Sa machine brusquement en panne, le voilà dans tous ses états. Walid et Goulven ont proposé de faire un saut chez lui, sans garantie de réussite. Trentenaires l’un et l’autre, ils n’ont jamais vu de machines à écrire… qu’au cinéma. Les voilà à l’œuvre. Je filme et engrange une belle séquence.

Ce premier pas de côté en appelle d’autres. Les membres de L’Orchestre sont régulièrement sollicités, d’autres visites à domicile les attendent. Des » VAD » comme ils disent. Pourquoi ne pas continuer à les suivre ? Restaurer les âmes, réparer les objets. Un troisième film ? Bien sûr il va falloir chercher des financements complémentaires, mais pour le reste, si je m’organise… Je me prends à y croire. Les trois films formeraient un ensemble tout en demeurant indépendants les uns des autres : on ne serait pas obligé de voir l’un pour voir les autres. Trois films au sein du même secteur psychiatrique, dont chacun lèverait le voile sur un aspect particulier de cette psychiatrie qui s’efforce encore, dans un paysage dévasté, de privilégier la relation. On y retrouverait certains visages, on en découvrirait d’autres.