La Voix de son maître

Michel Boujut / Les nouvelles littéraires – 23 février 1978

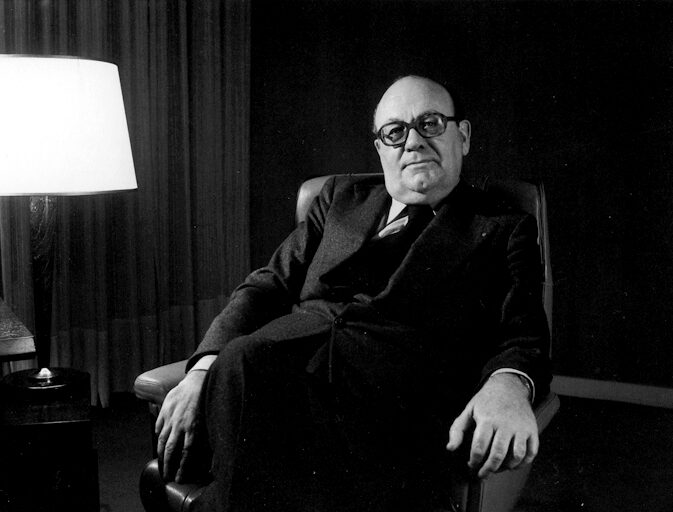

Le contraire d’un documentaire au sens traditionnel -didactique ou militant- du terme. Le contraire aussi de l’anesthésie télévisuelle. Du cinéma politique tout court: rigoureux, lucide et bien affûté. Face à la caméra, douze patrons français s’y expriment tour à tour sur leur fonction, la légitimité de leur pouvoir, la hiérarchie, les multinationales, les syndicats, les grèves, l’autogestion… Il y a là entre autres Jacques de Fouchier (PDG de la Banque de Paris et des PaysBas) : « L’entreprise ne peut vivre que dans le cadre d’une structure monarchique », Jacques Lemonnier (IBM France): « II faut que chaque personne de l’entreprise apprenne à reconnaître son chef. » Raymond H. Lévy (Elf Aquitaine), Michel Barba (PDG de Richier), Guy Brana (Thomson Brandt), François Dalle (PDG de l’Oréal, Francine Gomez (Waterman), Alain Gomez (Saint Gobain, fondateur du CERES!), ou encore Daniel Lebard (P.D.G. du Comptoir Lyon Alemand Louyot) : « D’une certaine façon, dans l’entreprise, le balayeur et le patron sont pareillement investis d’une mission. » Bernard Darty, enfin, qui évoque le traumatisme ressenti par le patron devant la découverte du pouvoir syndical… A travers la diversité apparente du propos perce l’unité du discours patronal. Certains refusent avec cynisme la démocratie dans leurs murs ; d’autres admettent l’intérêt de l’autogestion (comme gadget récupérateur) ; la plupart se gargarisent d’humanisme. Mais aucun ne met en cause un instant son pouvoir, sa bonne conscience, sa « mission ».

Les journalistes réalisateurs, Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, se sont « contentés » de mettre en scène ces messieurs en plans fixes, opposant leur discours à la réalité du travail en usine, ils se sont bien gardés d’introduire le moindre commentaire, la moindre polémique. « Donner l’illusion d’un débat, disent ils très justement, c’est la meilleure façon d’empêcher les gens de réfléchir.» C’est en effet en tant que cinéastes qu’ils se situent, non en sociologues ou en spécialistes mondains du patronat (style Harris et Sédouy). S’ils interviennent, c’est par le biais de l’écriture cinématographique. Autrement dit par la mise en scène. Il ne faut surtout pas manquer l’assez magistrale séquence d’ouverture où quelques uns des patrons du film sont réunis pour choisir un titre leur convenant mieux que La voix de son maître. Seront ainsi proposés tour à tour Les patrons (« un beau mot, court et sympathique », dit l’un), puis Oui, boss!, Les conquérants du possible et Les gagneurs! Car ce document saisissant est aussi un film sur le langage.