La parole est aux patrons

Jacques Mandelbaum / Le Monde – 19 octobre 2007 (à l’occasion de l‘édition du film en DVD)

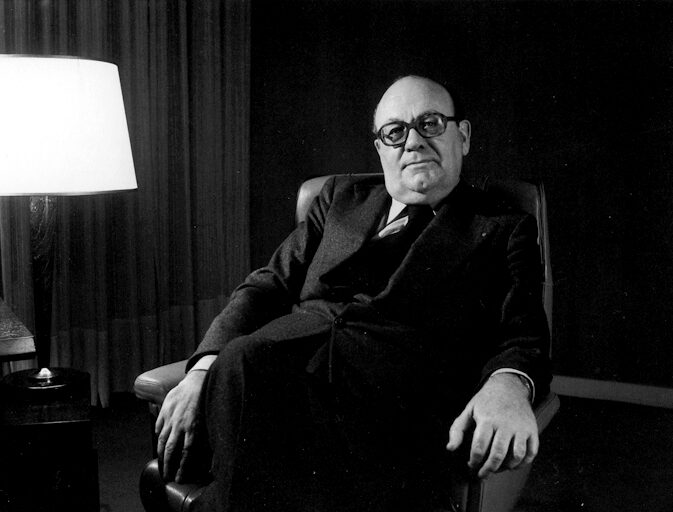

En 1976, Gérard Mordillat et Nicolas Philibert, alors jeunes assistants réalisateurs, se lancent ensemble dans la réalisation de leur premier long métrage documentaire, consacré aux grands patrons. Produit par l’INA et terminé en 1978, La Voix de son maître se révèle, dès cette époque et plus encore aujourd’hui pour sa valeur d’archive, un document exceptionnel. D’abord les deux jeunes gens ont obtenu l’assentiment de douze des plus importants chefs d’entreprise de l’époque, ce qui n’est déjà pas anodin.

L’autre vertu du film tient à la manière dont il est réalisé et à la conscience qu’ont alors les réalisateurs d’enregistrer une importante mutation dans le paysage économique français, avec le passage d’un capitalisme d’entreprise à un capitalisme financier. Avec le reflux des idéaux de Mai 68 et la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, la France connaît les premiers signes de l’ère néolibérale.

Prenant acte de l’agonie du cinéma militant, du dogmatisme de ses énoncés et du fait que le capitalisme a déjà changé de visage et pris de vitesse ceux qui dénonçaient le patronat à l’ancienne, Mordillat et Philibert refusent la juxtaposition du discours patronal et ouvrier, et ne donnent la parole qu’aux seuls patrons, en leur laissant toute liberté de parole et le choix du lieux et des conditions de l’entretien. Tout au plus introduisent-ils, à intervalles choisis, des plans muets d’ouvriers à la chaîne, certes assez cruels parfois eu égard au discours qui les précède.

La méthode est remarquable : quel meilleur moyen de révéler au cinéma la personnalité d’un interlocuteur que de le laisser maître d’une part significative de la mise en scène, celle de sa propre personne ? Ces douze patrons sont ainsi invités à s’exprimer sur leur définition du pouvoir et leur légitimité, le rôle des syndicats et l’hypothèse de l’autogestion. L’ensemble est passionnant : il cerne au plus près ce moment précis où le discours patronal, encore soumis à une certaine pudeur, s’apprête, au nom de la modernité, à revendiquer fièrement sa vérité, qui n’est autre que celle du profit.

En ce sens, La Voix de son maître occupe, sur la question de l’économie, une place similaire à celle, tenue dans le champ politique, par Une partie de campagne (1974) de Raymond Depardon, consacrée à la campagne de Valéry Giscard d’Estaing.

Ce DVD nous fait découvrir une version plus longue et inédite du film, initialement destiné à la télévision où il fut durablement censuré. On recommandera enfin les deux bonus composés d’un entretien avec les réalisateurs et d’un décryptage de l’économiste anti-pensée unique Frédéric Lordon.