Retour en Normandie

Trente ans après, Nicolas Philibert revient en Normandie sur les lieux du tournage de Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…, un film de René Allio (1924-1995), dont il était l’assistant – il avait 24 ans. Philibert va retrouver les acteurs, des paysans et enfants de paysans, qui ont joué dans ce film, replonger dans le passer, faire revivre le souvenir de personnalités qui ont marqué à jamais sa vie, son travail, sa façon d’envisager le cinéma. Voilà le synopsis assez simple du nouveau documentaire de Nicolas Philibert, cinq ans après le succès d’Être et avoir.

L’originalité et la réussite de Retour en Normandie, sans doute le film le plus personnel de Philibert – d’abord parce qu’il s’y implique directement en tant que récitant, qu’acteur même, – tiennent à diverses raisons : en premier lieu au fait que le film reste toujours ouvert, aux gens, aux aléas, aux images du monde, au sens, sans jamais tenter d’en imposer un. Les premières secondes du film, par exemple, nous montrent la naissance de porcelets : a priori aucun rapport direct avec le sujet du film… Bientôt on assistera à un mariage, aux travaux des champs, aujourd’hui en Normandie. Philibert retrouve les carnets de René Allio, laisse témoigner les participants aux film, visite les studios Eclair, où les ouvriers se sont mis en grève pour résister à une délocalisation.

Si Retour en Normandie parle du passé, il s’inscrit totalement dans le présent, il traite de la porosité entre les deux. Et c’est quand il semble s’écarter le plus de son sujet que Philibert en est en fait le plus proche. Si l’on devait donner une image métaphorique du film, c’est celle d’un cours d’eau qui s’imposerait : Retour en Normandie, comme la Seine, coule plutôt doucement, mais son cours est fait de multiples méandres, commet de brusques écarts qui l’enrichissent d’alluvions surprenantes, nourrissantes, peut-être même libératrices de forces insoupçonnées. S’il fallait cette fois-ci associer au film une image géométrique ou physique, c’est sans doute celle de cercles concentriques en mouvement qui serait la plus juste, tant il est agité sans cesse de mouvements centripètes et centrifuges, d’allers et retours permanents entre le passé et le présent, entre le cinéma et la vie, l’Histoire et l’histoire intime, entre la fiction et sa représentation, entre les pères et les fils.

Car il y a une histoire d’héritage, de passation au cœur du film de Philibert : entre les acteurs et leur famille, René Allio et Philibert, Philibert et son père (qui joua un rôle dans le film et dont Philibert – c’est la fin du film – retrouve des images déchirantes), et même son grand-père (qui est l’auteur de l’une des musiques de Retour en Normandie). Une histoire de filiation, de communauté de cinéma, d’esprit, qui renvoie à la nature même du film d’Allio. Moi, Pierre Rivière… est l’adaptation d’un récit écrit par un jeune paysan, nommé donc Pierre Rivière, qui avait effectivement, en 1835, massacré une bonne pertie de sa famille à quelques kilomètres de l’endroit où Allio allait tourner son film cent quarante ans après. Emprisonné, Rivière écrit le récit de ces meurtres et des journées qui leur ont succédé avant son arrestation.

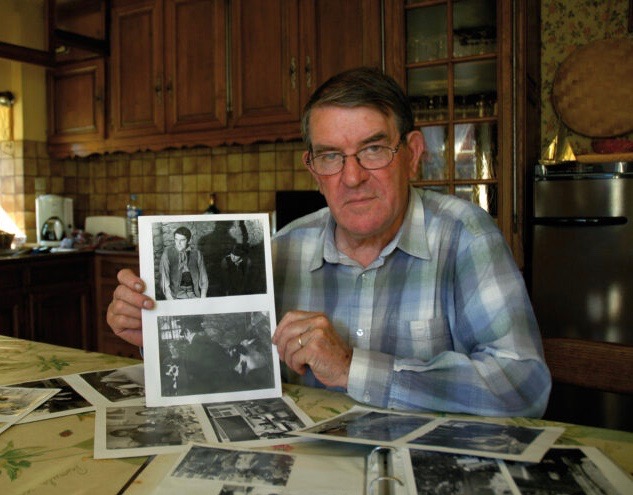

Le texte est retrouvé par Michel Foucault à la fin des années 60, qui y trouve une résonnance avec ses travaux sur la folie et la prison, et dont il fait un livre (qui contient le récit de Rivière). Allio, dans la foulée, l’adapte. On comprend bien que son idée était de faire rejouer le crime par des gens qui avaient quelque chose en commun avec ce Pierre Rivière et sa famille, leur origine à la fois paysanne et normande. Ce qu’il ne savait pas encore et que montre magnifiquement Philibert, c’est combien la pratique du cinéma, la participation à un tournage resterait pour eux une expérience inoubliable, influencerait même parfois le cours de leur vie (je vous laisse découvrir en particulier ce qu’est devenu – mais ce phénomène de métamorphose profonde n’a pas touché que lui – l’acteur principal du film, Claude Hébert).

Ce qui ne manque pas d’émouvoir et d’étonner : si la vie et l’art peuvent rester liés, poreux eux aussi l’un à l’autre, alors rien n’est perdu, a-t-on presque envie de dire. René Allio, dans ses carnets, écrivait : « je veux sauver de l’oubli, de la mort… ces moments si violents, si dramatiques, ou si intenses, ou si beaux, de toutes ces vies, de ceux qui n’ont pas la parole, ne laissent même pas de traces et ne déploient pas moins de « savoir vivre », d’imagination, de courage, d’invention, d’amour, pour exister seulement, continuer d’exister, ou se changer, ou seulement perdurer ».

Philibert, en faisant ressurgir Allio, son film, ses acteurs du passé et en leur redonnant vie au présent, poursuit et renouvelle la quête d’Allio, et rend un hommage poignant et habité à une certaine manière (inspirée, artisanale, humaniste) de faire du cinéma. C’est aussi beau que mystérieux.